Los últimos días del sitio, un texto de Huesos de Lagartija

Mientras tanto, la guerra continuaba. Los españoles avanzaban algo cada día. En ocasiones, para sorprender a los mexicas, se pintaban la cara y se adornaban con plumas, como si fueran nosotros. Así nos atacaban por sorpresa y mataban mujeres y niños.

Detrás suyo venían sus aliados, los tlaxcaltecas y los chalcas, los xochimilcas y los acolhuas, y ellos se dedicaban a destruir nuestras casas y nuestros templos. Traían inmensos mazos con los que deshacían muros y techos. Las casas de adobe se desmoronaban en unos cuantos golpes; los templos y los palacios de piedra resistían más, pero nuestros enemigos no cejaban hasta derruirlos. Trabajaban sin cesar y en un día lograban destruir barrios en teros.

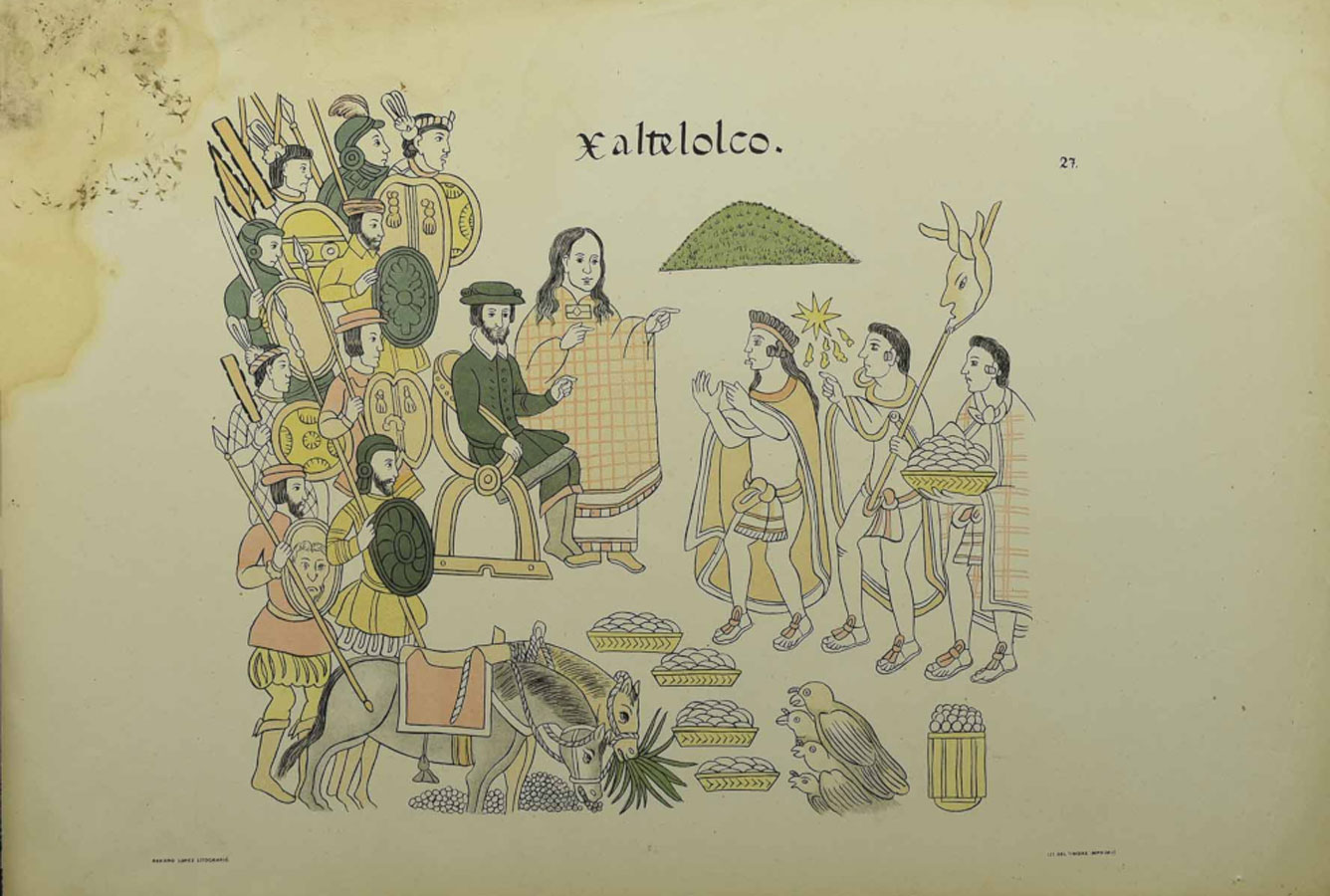

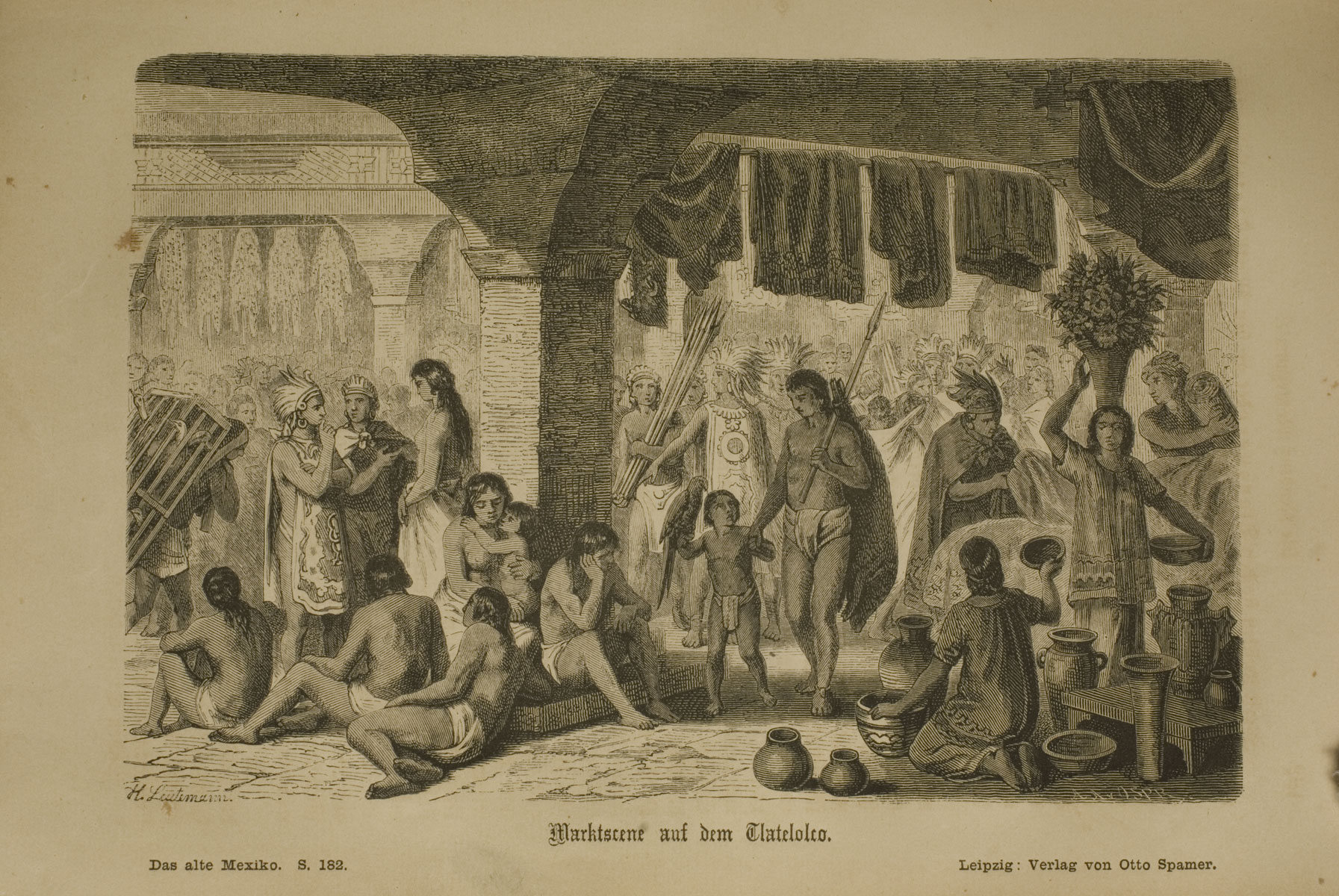

Así llegaron nuestros enemigos hasta la gran plaza del mercado. Los guerreros tenochcas y tlatelolcas la defendieron con valentía, pero ellos los hicieron huir con sus caballos y sus arcabuces y se instalaron a orillas de la plaza. Después de esa victoria, ya no quisieron atacarnos más, pues sabían que tendrían que matar a cada guerrero, a cada joven, a cada mujer, a cada viejo y a cada niño, sabían que los guerreros defenderían cada calle y cada canal hasta morir. Por ello prefirieron esperar a que nos muriéramos de hambre o a que nos rindiéramos por agotamiento.

El capitán Cortés se sentaba cada mañana en un templete en la orilla de la plaza, ahí donde todos los mexicas lo podían ver, y nos llamaba a gritos. Malintzin traducía sus palabras:

—¡Ríndanse, mexicas! Han sido valientes, han combatido como grandes guerreros. Pero ahora nada les queda. Su ciudad está destruida. Sus hijos y sus mujeres mueren de hambre. Ya sólo pueden pedir clemencia. ¿Qué esperan para rendirse? ¿Creen poder triunfar? ¿Creen poder vencer a los españoles, que son fuertes como dioses? ¿Creen poder contra los tlaxcaltecas y los chalcas y los acolhuas y todos los pueblos que están unidos en contra del pueblo mexica? Mejor ríndanse y entréguennos todo su oro. Nosotros les daremos de comer y de beber, los dejaremos descansar.

Pero nuestros guerreros no querían rendirse. Nunca mostraban su miedo. Para aparentar que no tenían hambre, se sentaban frente a Cortés a comer tranquilamente; para mostrar su valentía, atacaban a los enemigos cada mañana, aunque en verdad no les podían hacer daño. Y a los tlaxcaltecas y chalcas que destruían la ciudad, les gritaban:

—¡Destruyanlo todo, perros asesinos! ¡No descansen, no dejen piedra sobre piedra! A nosotros los mexicas no nos importa pues ustedes mismos tendrán que volver a construir las casas y erigir los templos. Si triunfamos, los haremos trabajar sin descanso hasta que nuestra ciudad vuelva a ser como antes. Si triunfan los extraños, serán entonces ellos los que los fuercen a construir sus ca sas. Porque aquí vivirán, aquí, en medio del lago harán su ciudad. De cualquier manera México seguirá siendo la cabeza de esta tierra, el centro del mundo, y todas las otras ciudades tendrán que ob decerla.

Unos días después los tlaxcaltecas nos gritaron que los españoles habían construido una nueva arma, un arma terribley destructora que iba a acabar con nosotros, que nos iba a aniquilar. Todos corrimos a la plaza del mercado y vimos que en el lugar en el que solía sentarse el capitán había ahora una máquina de madera hecha con un inmenso tronco. Muchos hombres se afanaban a su alrededor: los tlaxcaltecas trajeron una inmensa piedra y la colocaron en la máquina, en un extremo del tronco, mientras varios españoles jalaban y torcían una cuerda muy gruesa. Después, todos se echaron hacia atrás.

Apareció entonces el capitán Cortés y nos habló por medio de Malintzin:

—¡Mexicas! ¡Prepárense a morir! Con esta arma hemos de terminar con ustedes.

Sentimos miedo al oírlo. Si aquella arma era aún más temible que los caballos y los arcabuces, entonces en verdad había llegado nuestro fin. Pero nadie se movió: todos queríamos observar el por tento, queríamos saber qué más podían hacer esos hombres extraños que habían llegado de quién sabe dónde y que habían traído cosas tan sorprendentes a nuestra tierra. Y acaso también muchos querían morir para ya dejar de sufrir.

El capitán se acercó a la cuerda y la cortó con su espada. El inmenso tronco se levantó de golpe y la descomunal piedra salió por los aires hacia nosotros. Gritamos. Varias mujeres y algunos guerreros perdieron el sentido. Pero la piedra no nos hizo daño: pasó volando sobre nuestras cabezas y cayó en el agua de la laguna, más allá de Tlatelolco. La máquina quedó sola, dando vueltas sobre el templete.

—Es como una honda —dijo un guerrero que estaba a mi lado—. Nos quieren matar con una honda gigante.

Ahora los españoles corrían de un lugar a otro, dando gritos y sin dejar de hacer gestos con los brazos. Parecían muy enojados. Los tlaxcaltecas trajeron otra piedra y los españoles la volvieron a instalar en la honda. Cuando el capitán se acercó de nueva cuenta a cortar la soga, los tlaxcaltecas nos gritaron:

—Ahora sí van a morir. No va a quedar uno solo de ustedes.

Pero la piedra volvió a pasar sobre nuestras cabezas. Nada lograron los españoles con su arma. Sólo consiguieron que por una tarde nos olvidáramos de la guerra y nos fascináramos con su portento.

Cuando empezó a anochecer, la gente abandonó la plaza. Iba de regreso hacia mis lagartijas cuando vi que mi padre caminaba por la calle, adelante de mí. Di gritos y corrí hasta alcanzarlo. Me recibió con los brazos abiertos y nos abrazamos durante mucho rato. Estábamos tan sorprendidos que no pudimos decir nada, ni siquiera me atreví a contarle de la muerte de mi hermano.

Mi padre me condujo a un remoto callejón donde vivía con mi madre, la esposa de mi hermano y su hijo. La calle era angosta y estaba atestada: los sanos apenas se alcanzaban a sentar y los enfermos yacían en el piso, entre charcos de agua. En una esquina un viejo daba gritos:

—Es una lástima que no haya funcionado el arma de los extraños. ¡Una lástima que no nos haya matado a todos de una vez! ¿Para qué queremos vivir? Ojalá pronto nos destruyan, para que ya no tengamos que sufrir más. Ojalá nos hagan desaparecer de la tierra con sus armas mágicas. No tenemos ya nada que hacer en este mundo.